مفهمة الصورة .. تجزئة الشكل

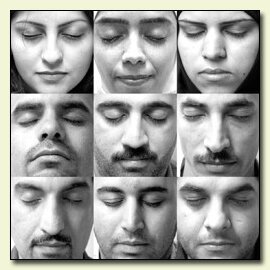

أنس الشيخ،كبيرهم الذي أغراهم بالمفاهيمية والمينيمالزمية، يتوسط المعرض الجماعي الثاني للفن المركب " مزيدا من العتمة ... مزيدا من الضوء " بعمل أقرب الى الاشتغال على مفهوم " الهويات القاتلة " إذا أمكن استعارة العنوان من أمين معلوف، حيث تتوزع ثلاث شاسات عرض تلفزيونية، محقونة بصورة محنطة لأنس الشيخ نفسه في هيئات ( امتثالية/تمثيلية ) مختلفة أميل الى التكلس، هي بمثابة هويات عمياء، مبررها الوعي الفقير، بتعبير بورديو، المنتج بالضرورة لأقنعة بشرية متناظرة، لا فرديات متميزة، على اعتبار ألا هوية دون ذات واعية ومفكرة، فتلك السمات المتصلبة لا تجيد ولا تريد ولا تقدر على التحاور.

إذا، هي مخلقّة كأدائية فنية ضمن بيئة تجادلية متعددة الوجوه، فالشاشة التلفزيونية - دلاليا - هي فعل تزميني، خصوصا عند تأمل المصدر الصوتي لكل شاشة في تصارعه البياني بشكل صريح مع (الهوية/الشاشة) المقابلة، فيما تتقدم العرض شاشة مسكونة بالحراك، لا تخلو من الدلالة، فهي أقرب الى طروحات التعدد والتنوع الاجتماعي الما بعد حداثي، رغم انحباسها في قفص يسمح بالرؤية والتأويل في آن، فالصورة بطبعها ماضوية، ولكنها قابلة للزحزحة بتكرارية التقدم الى الأمام عند أنس الشيخ الذي يعزز طابعها الكنائي، بتمكيث الزمان والمكان تحت سطوتها، وبالمبالغة في استدامتها، وبقدرته التمويهية على التحدث - كذات - عن عمل صار هو داخله.

وعلى جانب العرض، أي في الجدران الحاضنة للعمل، تلتصق كتابات محايثة، فيها من الدعاوى الفئوية والطائفية ما يؤكد سياق العمل في مركزيته المتشيئة كانتصابات مادية، مستدركة بفسحة تبدو كالمقترح الانساني، وهي أغنية كورالية فيها من جمالية المرونة اللسانية والشعورية ما يحيل حتى الى الخطابية، فهي مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، إذ يتفنن أنس الشيخ في تدوير مفردة " الموت " لحظة تدوينها بالأحمر والأسود، وفي تقليبها تنويعيا بوضعيات متباينة. وكل ذلك يتحرك تحت طائلة " تشويش " Confusion وهو عنوان العمل، ينبث من جهار عرض يقذف كليانية الوعي واللا وعي الكامن في " أنا " أنس الشيخ على خلفية العمل، فيما يبدو كابوسا، يزيده الإظلام رهبة، حين يقع الكائن تحت وطأة موضوعه ومؤثراته الروحية، بما هو تشويش مكمنه الذات في انفصامها الحاد ازاء مجرات التأثير البرانية، ليصدمنا بتجربة مربكة للادراك الحسي، تنتشلنا بعلاماتها التكنو-ثقافية من انبساطية موقعنا الاعتيادي لتموضعنا في قلب المشهد من خلال العبث بعناصر المكان المادية، والتلاعب بعنصر الزمن، لمثاقفة اللحظة بوعي نقدي كما يفترض هذا المنحى التعبيري، حيث يجهد أنس الشيخ لتحويل الفعل الى إشارة، تأكيدا لما يعتبره نورثروب فراي سمة من سمات التطور من الهمجية الى الثقافة، تقوم في الأصل على الانتقال من القيام بالطقس الى تمثيل الطقس ذاته.

هكذا يمفهم أنس الشيخ فكرته بمزاج تليمرئي. يركبها، ويؤمثلها بشكل ملموس في بعثرة بصرية، معززة بالسونور والفعل الكتابي، فيما يبدو تعضيدا للفكرة القابلة للتمدد بمقروئية فلسفية على حافة المرايا المتشظية، التي تتعدد بتنوع القارئ، وليس الرهان على محدودية التلقي البصري المؤسس على تأمل التناسق المورفولوجي، خصوصا في انتحائه الى طاقة " الصورة المسالة " بما هي لغة تغري العين بالانزلاق عموديا وافقيا، وتؤسس أحاريك اللوحة المركبة كشبكة سياقية ونصية، تسجل حراكها الأهم في حيوية الأنساق المنحازة صوب علاقات معرّفة، أي العلاقات القائمة على حداثة تتطابق مع انبساطية العالم وواقعيته، بتصور بورديارد، من حيث عدم تسامحها مع المسافة، وشغفها الصريح بواقعية تزدري المجاز، أو كما يعتبرها ريجيس دوبرية في قراءته لحياة الصورة وموتها انتقالا تحوليا من الحالة الصلبة الى الحالة المائعة.

ولكن يبدو أن علي القميش أقرب الى أنطولوجية الصورة الساكنة، كما رسم تمفصلاتها الحركية الأولى جورجي غاتشيف، في ديالكتيك " الوعي والفن " بما هي إشارة خطابية غايتها " الصورة الخالصة " بتعبير برجسون، حيث يتعمد القميش هنا استدماج الموت واعلان الحداد، على اعتبار أن الصورة هي المعنى الحامل لمزدوجة ( الموت/الحياة ) أو هكذا يمارسه كفعل للتمري أ والتذكير ربما عبر رمادية الصورة بالميت فينا، حيث يستدعي بفطنة عدسة رأت ما لا تقوى على تمكيثه العين " رائحة الفقد " Smell of Loss أو هذا ما تزعمه لقطة ذات دلالة للمفكر الراحل ادوارد سعيد، يتبدى أثرها في كوننا ننظر الى الغائب من زاوية حضورنا، أي بمعنى أكثر واقعية وفجائعية، من زاوية حياتنا وموته، على خلفية سوداء مبتلة بطزاجة الدم، وكتابة رثائية بنكهة التوديع، وسهم أحمر أيضا ينغرس باتجاه الأرض. وأمام تلك الصورة تتبعثر أسلاك شائكة يعلوها قفص مفتوح ومكتظ بالورود، فيما يبدو اقترابا بلوحته المركبة من فن البوستر السياسي، بكل ضجيجه الخطابي، فحتى السهم كعلامة هو كلام، بتحليل رولان بارت.

هكذا يعود الميت بكامله، حسب جاك دريدا، ويكون مجيئه الطيفي الى فضاء الفوتوغرام بالذات شبيها بانبجاس أو فيض، أي صورة الموت المجسد في إنسان، فكل صورة، بتصور رولان بارت هي كارثة، أو موت بصيغة المستقبل، وذلك هو مكمن الصدمة، أي في اللا تكافؤ، فكل صورة أيضا " حتى وان كانت شديدة الارتباط بعالم الأحياء المائج - كهذه التي استعارها القميش لادوارد سعيد - تأتي لتستدعينا جميعا واحدا بعد الآخر خارج كل عمومية، لكن ليس خارج كل تعال " وهو الحد الذي رسمه علي القميش لمعنى الغياب، من خلال " الآخر " الميت فينا، كتوسيع اجرائي لمفهوم اللوحة التركيبية التي لا تسمح بالتفرج عليها بقدر ما تغري بالتورط في صيروتها البنائية، فهي محل يعاش بالحواس وبشكل تفكيكي للمعنى الجمالي المستبطن في بناها الغورية، بحيث تتمدد في محيط فيزيائي، بذات القدر الذي تطال به فضاءات سياسية وتستولد استلحاقاتها من التداعيات النفسية والاجتماعية.

ومن ذات المبدأ الجمالي تؤسس نعيمة محمد معيارية فكرتها في عبثها المورفولوجي، منذ أول الخطوات التي لم تجف على السلالم، حيث لا يثبت شيئا مما تتغياه شكلا، فيما يبقى أثره كعلاقه معنوية في عملها " الرقص – لوعة – عشقا – كدرا ) Dancing – Misery – Smart – Ardent. حيث التمرد على وثنية الحامل، وخلخلة المواضعات البنائية الشائعة، وتشتيت الأثر الجمالي في مساحات استحواذية تضع (الكائن/المتلقي) في عمق العمل وأنساقه المرئية واللا مرئية، فيما يبدو اشتغالا على مفهوم " الحقل المفتوح " الذي يجعل من المكان عادة عضوية، أقرب الى الواقعية، ليس بمعناها أو شكل مفرداتها النيئة، ولكن بما هي تشبيه ضمني، وبالتحديد الواقعية الجديدة الفارطة في امتهان الكائن، أو كما يمفهمها سينمائيا جيل دولوز في مجادلته للصورة والزمن، كفن للمصادفة " أي اللقاء بين الناس والأشياء، أو بين الأشياء، وتحدث عن مصادفات مجزأة، عابرة ، مهشمة، خائبة " أو هذا ما تفترضه مصادفات الثقافة العصرية بكل ما فيها من عناوين الاعلانات واللافتات، الترويجي منها والتعقيمي، بحيث لا يكون المكان مجرد مرآة للحدث ( التصويري/الاجتماعي ) بل صيغة للتعبير عنه، أو هو المجتمع ذاته، في أقصى انتهاكاته للفرد.

إذا، يتبدى ضمن مشهدها تلك الوفرة البصرية التي تفترق بها عن المواقف الحسية، ليتحقق بعض الانسراد الأوتوبيوغرافي، بما هو هاجس الكائن اليومي المتواري خلف بصمات الأقدام، ومن حيث تقليب المفردات على نحو استفزازي ( مفاهيمي وبنائي ) ضمن بنية سردية تورط المتلقي كشخص فاعل في فضاء العمل، ضمن علاقة محتمة بتغير الكائن - ثقافيا - وفق علاقته بالمتغير التقني، والبصري، والسوسيو- ثقافي، فهذا المياكانزم القائم على إحلال الأفكار بدل الموضوع الفني قلل عند نعيمة محمد فرصة تنامي التصوير الشكلي لحساب التحليل البصري أو الحسي بمعنى فني أشمل، بما يخدم في النهاية توسيع دائرة الاشتغال على الشكل في تمادياته من حيث علاقته بالفضاء المعاش والمحسوس.

وفي " نزهة القرمز " Journey of The Crimson يحاول حسين المرهون التكهف في سرداب صوفي، حيث المكان مؤثث بعدة الزاهد من الخيش، ومزدان بألواح خشبية عتيقة، ورقاع لا تحمل الا الأثر الطيفي للكتابة، وفي وسط العرض تتحرك خطافة بهيئة بشرية من الخيش أيضا، في حركة دورانية تجسيدا لطقسية الوجد الصوفي بوحدات استعارية، لولا أنها أقرب الى تطريز الصنعة منها الى أسمال الدرويش، ومقابلها تبدو التفاحة مصلوبة في برواز بما يشبه التلويحة البرهانية كرمز لخطيئة آدم الأزلية، أو بمثابة الكمال المتعلق بالكائن العصي على الإتلاف، حسب " وليمة أفلاطون " على اعتبار أن الأسطورة هي فن الوحدة الاستعارية الضمنية، وفي الأصل هي لغة مسروقة، بتصور رولان بارت، مهمتها تحويل المعنى الى شكل، ويظهر دالها بشكل مبهم كمعنى وشكل أيضا، فحين يتحول المعنى الى شكل يبعد امكانية حدوثه، وهذا هو المغزى المراوغ الذي قاربه حسين المرهون كاستراتيجية بنائية لنصه التركيبي.

هكذا تبدو تفاحة المراودة ضمن مدار مشهدية صوفية مدبرة، أعيد انتاجها كنص أو كدراما تجهد لأن تكون حسية، أو للتمظهر جماليا ولو بتجريد موضوعي بارد، نتيجة خضوعها تركيبيا للتشريح البنيوي، حتى كادت تقريرية الشكل أن تلغي المعنى، أو تنفيه كعصب دلالي، لولا الحركة التي تستحوذ على فضاء السرداب تجسيدا لرقصة عرفانية مأهولة أيضا بإيقاع موسيقى صوفية، كإمعان نغمي للتأكيد على فكرة التوحد، ولأجل مداخلة السياقات التعبيرية في وحدة موضوعية وعضوية، فمجمل العمل يتبدى دلاليا وكأنه حالة من التأكيد على مقولة أن الفن المفهومي تصوفي في المقام الأول، ولا عقلاني، إلا أن المرهون يستخلص بمنطقيته ما يربك رهافة المقاصد الجمالية، ربما لأنه كما يبدو أقرب الى البداهة الاستظهارية للتعبير تركيبيا عن ظاهراتية غاستون باشلار في دراسته للقيم الرمزية المرتبطة بالأماكن المتخيلة والمعاشة في اللاشعور.

وبما يشبه الاستعادة البريئة لغبطة البدايات، كما يسمي مرسيا الياد تلك البئر الأولى، تجسد وحيدة مال الله عملها " الكرة الموقوفة " Stopped Ball فيما يبدو تخثيرا جماليا للحظة ساكنة مستزرعة بوحدات على درجة من الحيوية، فكل المشهد يبدو متحركا ضمن طقوسية السكون المهيمنة، وعلى دكة مسرح إيهامي يحفظ للوحدات نظام التعاقب، وإشارة الفنانة الى نفسها من خلال تلك الاستعارات التي تقبض على لحظات استثنائية ونادرة للحركة، لتعبئة وحداتها بحدة الانفعال، وهو الأمر الذي ينحى بالعمل الى حافة المضامين فيما تراوح وحيدة بين تشييء وحداتها المتطايرة ككائنات محقونة بطاقة الروح وبين تجريدها جماليا كهيئات شبحية.

هكذا تبقى الطاقة الشكلية للعمل بوجه عام هي المهيمنة، وعليه يتأخر " تزمين " الحدث التصويري لصالح المكانية أو ما يسجل لدى المفاهيميين بالتوثيق، فالممكن الفوتوغرافي يحقق بالنسبة لوحيد قدرته على مفاعلة الصورة بمرجعها في جوهرانية العلاقة القائمة على الفكرة والتقنية، بحيث يتجه كل الواقع بمرئياتها إلى أن يكون صورة ممكنة، أو مترجمة الى صيغة تركيبية، يمكن الولوج اليها، والتماس بطبوغرافيتها، عن طريق خلق بيئة متعددة المستويات البصرية، تكاد أن تطال فكرة ميشيل فوكو ازاء زمنية الصورة، لولا أن الفاصل بين تولد الفكرة والتعبير عنها يبدو أقصر مما ينبغي، لدرجة انه أقرب الى استظهارية المعنى، والسبب كما يبدو، بتصور بارت، هو أن الصورة، على عكس الكتابة، تبث الدلالة دفعة واحدة، ولكنها تتحول الى كتابة أيضا، وعليه تحتاج الى حكم بالقوة.

وبنفس الروح الاستعادية يقترب عبدالرسول الحجيري من " اللغز المسحور ... متعدد الأبواب " Enchanted riddle … Multiple doors ولكن اعتمادا على فن التصوير، وكفاءة الصورة كحل بصري وذهني في آن، وكأداة توصيل شديدة الاتكاء على التناغم البنيوي بين المرجع والفوتوغرافيا، والحفر في النوستالوجي ذهابا الى اليوتوبيا، حيث يبتني عمله على (قاعدة/صورة ) مكتظة بوجوه تبحث عن الأمان وتطارد الرائي أنى اتجه ببصره، فيما يبدو تبئيرا للرؤية، وتحت الصورة نثار من الرمل والأغصان المسقوفة أيضا بما يحقق التعادل الأيكولوجي ضمن بنية يتقابل فيها عالمان متصادمان، يختصرهما في بابين يتحاوران مفهوميا وشعوريا وتاريخيا وبيئيا ببداهة الصورة، أو ما يعتبره بلانشو، كبلاغة فوتوغرافية، جوهرانية تكمن بكاملها في الخارج وبلا صميمية، فيما يبدو تجادلا جماليا بين القدامة والحداثة، وبين طهورية الماضي وملوثات الحاضر.

إذا، هي محاولة بالتدليل الفوتوغرافي، وليس بالأصل والنيجاتيف، لإرساء فضاء تراجيدي، حنيني في منطلقاته، تتجزأ وحداته أو تنعرض بتراتبية دراماتيكية، يقف خلفها الرائي/المصور مخرجا تنفيذيا لنص على درجة من القدسية الشعورية، إذ يتعاطى الماضي كقيمة غير قابلة للتذويب أو المحو، حتى ضمن ديالكتيك الأكذوبة الرومانسية والحقيقة الفوتوغرافية، فيما يبدو تجميدا لمجرى (اللحظة/الصورة) ومحاولة لموضعة الذات - برانيا - في زمانية الحدث التصويري، بمعنى صمود المرجع الفوتوغرافي بما هو إحالة الى واقع، وربما إلى آخر، فالصورة عند الحجيري، دليل جمالي على حقيقة تتلاشى، وما لواذه بالصورة إلا للرد على ذلك الاضمحلال لتمكيث الآفل واستعادة طراوته، على اعتبار أن الصور عموما، كما يصفها ديفيد لوبرتون، تخفف من استحالة الاستيلاء على العالم، أو هذا ما يحاوله، بصوره التدليلية، التي تتداعى لتصبح موضوعا نتيجة المبالغة في ابتناء المفارقة عبر المتضادات.

ومن منظور المفاهيمي كنزوة، تؤثث هنادي الغانم ركنها " هنا وهناك " Here and There كمكان يعبق بالايحاءات الشعرية، فالورق المجعلك هو الوحدة التكرارية التي تحتل مساحات الجدران والأرضية تتعاضد فيما يشي بلمسة أنثوية متطرفة في التماس بالبياض، قوامها الافتتان بالورد، تثنياته تحديدا، وترديد بثه كوحدات بغمرة شعورية، يتطابق فيها الرومانس والواقع الشكلي، ولكن دون مناطق عمى، كما يسميها السيميائيون. وإذ تنعدم المؤثرات الصوتية لا تبقى الا تضوعات الورد لتعبر المكان ولتثير شعورا مضاعفا بالادراك الحسي، فيما يبدو تأكيدا لحداثة متطابقة مضمونيا وحسيا مع عالم فارط في بساطته ونقائيته، خصوصا في منحاه الاختصاري، الذي يراه هال فوستر مغالاة تجريدية شديدة الارتباط بالذهني والحسي ضمن بنيتي الزمان والمكان، حتى في تلك التوريقات المتدلية كإنتاء اشتقاقي للبياض، بما يشبه لقطات " الكلوس-أب " ولكن بصيغة تركيبية فطنة.

وبشيء من الفضول السيميولوجي يمكن مفاعلة دال الورق المعالج بمدلوله الشكلي، من حيث تحوله من دال مادي الى مدلول شعوري، فالورق عبر رحلة التشيؤ تلك استحال الى غمرة شعورية، عاطفة، واحساس، وان كان المشهد العام بحاجة الى مسرحة من نوع ما لمزيد من التأثير الدلالي لتلك التكرارات التبادلية للمفردات، كما يفترض المنحى المينماليزمي للفن المفاهيمي وكل المتوالية التركيبية، فالإبهار الضوئي يعطي للبصر وليس لكل الحواس فرصة التأمل الطوبوتحليلي لعوالم كائن يقتات جماليا على نبش أحلامه وذاكرته ومكانه، فكل ذلك الفضاء المستصلح بالأبيض ليس حيزا هندسيا بل دلالة من دلالات الألفة، وإحالة الى محل عاطفي متجذر في الوعي، رغم صرامة الحقيقة المعمارية.

وبشيء من التشظي المفرداتي يبث محمد حسن كل مكنونات وعيه ولا وعيه في " أحلام متلألئة " Twinkling Dreams ففي غرفته المؤثثة بمتناقضات " الأفكار المشكلنة " يبدو أقرب الى القاموس السيمولوجي الذي يفرض استدعاء علم النفس المستحضر للصور، لدراسة الواقعة الجمالية من خلال دلالاتها، ومن خلال دراسة الأشكال بمعزل عن مضمونها، فأحيانا يبدو شكليا وتارة يبدو بنائيا، ولأنه أميل الى السرد الاستعاري عبر الأشياء، وبالتالي هو ضد البناء الشكلي الواحد تنحى مفرداته الى الميلودية، وعمله عموما الى شاعرية اللا تماسك، أي الى جاذبية الهلوسات البصرية المولدة للتداعيات ودراما الصور كأحلام يقظة، وإن بدت مدبرة ومصنوعة بعناية في منحاها البنائي، فهو أميل إلى تدبير أو إعادة قولبة العلاقات داخل فضاء العمل بشكل ضمني يضفي طقسا من المؤانسة.

وباستدعاء الاشاري من احتياطات المعنى يتحقق ضمن عمله بعدا أدائيا على درجة من الأهمية، وهو تجاوز الواقع عبر اختبار المفهوم الذاهب بالمعنى الى الجذر، ولو بتمثل مستعار، فالغصن مثلا كوحدة كثيفة الحضور والتنوع الدلالي، يستدعى كعنصر بنائي وكمكل ديكوراتي في آن، فمن الوجهة الفنية يبدو ذلك التبعيض الانتقائي حالة من التجزيئ الإشاري الذي يحيل الى كليانية الشجري، ومن الناحية الموضوعية ثمة " أنا أيكولوجية " تعلن عن استنسابها للملكة النباتية ولو بشكل ضمني، أو هكذا تتأكد فكرة ان ما هو حقيقي ليس هو الشكل الخارجي للأشياء، كما يقرر روبرت هوغز في تعبيره عن الصدمة الجمالية، وهو ما يتقصده محمد حسن عن طريق محاكاة الجوهر وليس السطح الخارجي، فيما يشبه التأسيس لفضاء سريالي يفتض المفردة من كمونها، ويحقن تجاويفها بالمعنى أو ينفخها بمادة حلمية، لإقامة علاقات حسية محتملة تستولد بدورها بعض الصيغ المستحدثة لتصعيد الادراك الحسي، ضمن مشهدية أعيد تركيبها بنزعة تذويتية للموجودات.

محسن غريب أيضا يفرط في المفردات، ولكن من منطلق روحي محض، بحيث يحيل مكانه الى لمسة شعرية شفافة ليحد من غلواء موضوعه، ففي عمله الدلالي " لا جسد " No flesh يفصح مباشرة عن عوالم صيرورة الروح الانسانية، بإمحاء شبه تام لكل ما هو مادي، وبسينوغرافيا قوامها المسامير والخطوط الملتصقة على الأرضية والجدران ككتابات صريحة، والأهم هو في الشكل الاختصاري للانسان كما بدى مفصما براحتين وقدمين وما يشبه الرأس الملقى بإهمال على الأرض دون رابط مادي بينهما، كانتصار للوجهة الروحانية، وإن بأدائية شكلية أقرب الى النحتية الغامضة في علاقتها بالتصويري من الوجهة التعبيرية، ربما نتيجة التدريم الواضح لأنساق العمل، ومحاولة صد الحضور المادي بطاقة المعنى الروحي، كما بدى جليا في حوارية السمكة المصوّرة وأصلها الواقعي، أو ما يسميه نورثروب فراي " الخدعة التشخيصية " حيث السبب الشكلي يقع خارج الصورة.

إذا ، صيرورة الفكرة المجردة لا تبدو زائفة بالمعنى المجازي، الا بالكيفية التي يطور بها محسن غريب عمله، ومن خلال وعيه بأهمية إنطاق العمل بالاشارة والمحسوسات الشكلية بما هي جوهرانية العمل، وليس الكلام المنطوق أو المكتوب، وعليه يبدو أقرب الى سردية النظام التسلسلي لعناصر خضعت في الأصل للتجزئة والاختصارية وتم نسجها بتناسق يحفظ للوحدة حرية الحركة والاستقلالية ضمن منظومة أشمل هي بمثابة النسق الجمالي العلوي، الذي لا يرى في الشكل الاختصاري قيمة مبهمة بقدر ما يتعاطاه كجوهر، وكأنه يؤكد مبدأ جوزيف كوزوث بأن الفن موجود خارج الأشياء، أي في مفهوم الفنان والكيفية التي يعبر بها عن عمله الفني.