بين واقع معاش ولوحة متخيلة

عندما حصدت الجائزة الأولى لمسابقة أرامكو لرسوم الأطفال لم تكن الفنانة حميدة السنان مجرد طفلة تقدم على التصوير كتعبير عن الحاجة إلى الحركة، كما يفعل معظم الأطفال في سنواتهم الاولى بمفهوم حركي، إنما كان خلف تلك المقاربة المبكرة لديالكتيك الخط واللون مشروع فنانة أتخذت من نزعة اللعب المخلة طريقة للتعبير عن انوجادها، فيما بدى عبثها الأدائي اشتباكا نفسيا بالمقترح الفرويدي بشأن التسلية كطريقة مثلى للتعلم، أي جس الوجود عبر الحواس، ومقاربة المحظور بما هو نظام من القيم المتوارثة ذهنيا وبصريا بلوحات كانت هي طريقتها الأولية للفرار من الواقعي والاقتراب من حافة يفقد فيها المنطق سطوته، بحيث لا تجد الذات مفرا من التجربة الحسية.

وهكذا أسلمها الولع بالمجرى الباطني للفكرة إلى طقس السريالية في شقها الدالي تحديدا حيث البحث عن الصور الضائعة في الأحلام جنبا إلى جنب مع المكبوت والغرائزي والعاطفي فيما بدى ظاهريا مجرد حالة من الترف الفني، إذ لم تقوض أثر المدلول المرئي كليا بما هو القشرة الشكلية للموضوع الحاضر كتعبير حي عن جوانية الحركة، فكانت أدائيتها أميل إلى مماهاة البنى الشكلية منها للبنى الدلالية، أي ليس بالمعنى التدميري كما تتقصده السريالية في أوج معناها الفلسفي، ولكن انطلاقا من مفهوم فرويدي قوامه الحلم والدعابة كعتاد للطفولة في تصورها الصوفي البكر لعالم لا تحده الحواس، بمعنى اللعب التصعيدي لإحساس ضمني بعبثية الوجود ولا جدوى الذات مقابل إرادة " الأنا " في توغلها لتخوم المناطق الآمنة.

إذا، أرادت الفنانة حميدة، في مراحلها الأولى ، تطويع العقلاني لسطوة المخيال، للوقوف بوعيها الفني على عوالم غرائبية في مظهرها، انفصالا عن الواقع بما هو الإطار القامع لمخيالية الطفولة الجامحة، في محاولة منها لإلباس الموجودات معنى خياليا، هو بمثابة الموقف الفلسفي المنبث من " أنا " متولدة من نعومة النسق الأنثوي ، ومنفصمة ما بين وقائع البراني والجمعي والموضوعي مقابل نزوية الذاتي، الأمر الذي يفسر اصرارها على التمسك بالتصور الكانتي للعملية الفنية القائمة على الشكل، وإن بصيغة هذيانية هي الدلالة على مرونة التصور الفني للفكرة السريالية كما بدت في صور افتراضية أو مركبة باستيهامية شفافة، فهي مستصدرة من المادي أو الحسي تحديدا لتطوح بالذات في عالم آخر.

هنا تكمن لذة اللعب عبر الأشكال المؤمثلة فنيا، فعدم الوثوق بالواقع كان يدفع الفنانة حميدة إلى تصعيد تآمرها المخيالي، أي إلى لعبة السرياليين المعتمدة على البعثرة الزمكانية فيما عرف بالجثة الشهية، كأساس لمبدأ اللذة، وشهوة الكائن الأصيلة إلى اللعب، وإن بدا منجزها آنذاك إحتفالا طفوليا بالأنا في حميمية عزلتها، خصوصا في عبثها الدائم بالكائن البشري وتفصيمه بأشكال مختلفة، للعودة به إلى أمثولة التشكل الأولي، الأمر الذي أدى إلى تصارع قيم الموضوع مع جمالية الشكل، وأحيانا انتفاء الصلة التجانسية بينهما، بالنظر إلى محاولاتها للتعبير عن الهذيانات بأدائية معرّفة، وإن لم تذهب بها بعيدا إلى أقصى استقطابات الذات، فقد بدت مترددة ازاء معضلة العبور من هلوسات الشخصي إلى اشتراطات الموضوعي، بما هو نقطة الالتقاء للوعي المتعدد الأبعاد ولذاتها المتشظية التي أعلنت تبرؤها من الأداء العفوي والمخيالي وتمادي أناها العبثي وكأنها تمارس سريالية حذرة أو متحفظة.

ولأن لوحتها هي تاريخها، ومكمن وعيها ، فقد أرادت بتلك الرغبة تأكيد نزعة اللعب في قفزتها إلى تجربة الكولاج من خلال محاولاتها لتفعيل الخامات وتحويلها الى احساس ملموس لتحقيق العمق والكثافة الموجبة لتحرير الرؤية من اشتراطات البصري المحض بالايحائي، أي بالقصاصات كوحدات شبه جاهزة يمكن إعادة تأليفها في وحدة موضوعية لا تخلو من شعرية، حيث يستحيل الهامشي بمنظورها إلى وسيلة تقريبية بالصور، بل ويمكن لكل حدث تصويري أن يحمل سمة شعرية، كما بدى في أدائيتها الفنية المضادة لاعتياداتها البصرية، وباتجاه حواضن فنية متطرفة بعض الشيء، حيث بدت أكثر تخففا من جاذبية الحدة التصويرية، وأقل انفعالا بثراء اللون وطيفية تدرجاته، وأميل الى تجريد الأشكال نأيا عن حس إسالة الوحدات التشكيلية الذي عرفت به، وهي إنعطافة طالت نظام علاقات اللوحة بالنسبة لفنانة أطالت المكوث في قيم اللوحة البصرية، واكتسبت قوة حضورها من براعة يدها المنفذة وقدرتها التشريحية اللافتة، ولذلك بدت وهي تتقدم ناحيتها مسكونة بديالكتيك أدائي تجريبي حذر، توسمت به تخطي حقيقة الصورة أو بنيتها الذهنية الى أحاريك الواقع أو المتصور .

وقد بدا ذلك الهاجس الانزياحي في شكل العين البشرية المرسومة بحرفية تصويرية صريحة، مقابل مجموعة خطوط مجازية يمكن أن تكون كذلك، وبصورة فنية عالية في علبة الكوكاكولا الفارغة مثلا كثيمة اكتسبت دربة رسمها في عدد من اللوحات فيما يشبه التمارين الأدائية، وأعادت استحضارها لإرساء جملة من المفاهيم الجاهزة أيضا، لا بغرض التعبير البصري عن وجهة نظر جمالية، إنما انفعالا بالهامشي من الثيمات والموضوعات ( السلك ، المقبس .. الخ ) وكأنها تتقاطع موضوعيا بتعاليات " الأيكونولوجي " أي التصعيد الإختصاري للمفردة التشكيلية لتستحيل أيقونة جمالية محقونة بالدلالة المفهومية، التي تحيل بالضرورة إلى فكرة لا الى انتصابة جمالية.

أما من الوجهة الأدائية فتقاطعت بشكل صريح مع مفهوم " الفن الفقير " المعتمد على توظيف مواد غاية في البساطة، قابلة للتشكل أو ما يمكن اعتباره نفايات يعاد انتاجها أو صياغتها من منظور جمالي، وان بدت الوحدات التشكيلية والمفردات مرسومة اكثر مما هي مشيّئة، أو مصعدة بمعنى فني كمادة كولاجية ذات ملامس، بالنظر الى انفصامها بين حس الرسم الذي استمر ضاغطا ومهيمنا على أدائياتها، وتطرفات التجسيد أو إنتاء ملامس صلبة على سطح اللوحة، فقد ظلت متنازعة بين أدائيتين، إذ تحن للترسيمي وتجرب في التركيبي، وحيث يتصارع داخلها بشكل جدلي ما يتولد كفكرة في العقل، وما يمكن أن تؤديه مهارة اليد إلى أن قاربت مهمة تحويل متواليات الفعل الفني الى إشارة كفيلة بإزاحة المفردة التشكيلية من طقسية وجودها الى إمكانية استجلابها وتمثيلها داخل نظام علاقات أو أنساق متحركة.

وقد بدى ذلك التصعيد التجريبي واضحا في محاولتها الثانية من حيث تحويلها الواعي للخامات إلى ما يشبه الدمى التي تخدم هواها الفني، أي ممارسة اللعب، لتجاوز مفهوم الرسم كفن لاختراق المساحات كما يقرر جورج سور، إلى الأحدث منه، وهو فن تطويع الخامات والسمو بها من معنى الشيء الى مرقى الحقيقة أو الهوية، حيث الرهان على حسية المادة ودرامية الموضوع، وحيث التصعيد لحس التجريب الواعي الذي خالفت به الحظر الأفلاطوني، لتستكمل جدلها مع ثالوث ( المادة - الشكل -التعبير ) فالمادة كقوالب بناء حسية وضرورة لا يحيا العمل الفني الا فيها وبها، تنتظم في هيئات جمالية، وبتعبير فني هو بمثابة التنظيم الشكلي.

ولأن العمل الفني ليس مجرد ترتيب مادي أو بصري للوحدات في شكل فني قائم على علاقات نسبية في الحجم والأبعاد، بقدر ما هو صيغة تعبيرية لبث الانفعالات وتشكيل الصور وفكرنة المرئي اختبرت الفنانة حميدة معضلة الشكل على وظائفته البصرية والدلالية، بما هو العنصر الأكثر خفاء ومراوغة في العمل الفني، فالشكل كان يضبط الادراك البصري وان لم يوحدها في رؤية مركزية، وبالتالي فقد نأت بالتركيب الشكلي لمجمل منجزها عما يعرف فنيا بالوحدة في التنوع، اقترابا الى ما يشبهه.

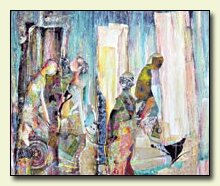

وبقدر ما رتبت عناصرها وفق الضرورات المظهرية في صياغات استعارية تخاطب البصر بإبهار لوني فائق التوشية، مارست بالشكل أيضا حالة من التصعيد الفني بالقيمة الحسية كمهماز بصري تعضيدي لتعبيرية الوحدات، خصوصا في الأعمال المأهولة بالعنصر البشري المؤمثل في تضادات درامية، حيث أحالت التنظيم الشكلي ذاته الى قيمة جمالية كامنة وأصيلة في موضوعها الفني، والأهم ان أصداءه الانفعالية كانت تقود الادراك باتجاه قوامه الدّل والايحاء وليس صراحة الشكل كما يبدو فهنالك اثارة تخيلية متأتية من دلالة تعبيرية غامضة لا تلغي بحال القيمة التمثيلية للأبعاد المادية والشكلية.

وبنفس الروح الانفعالية جسدت تجربتها الأخيرة الآخذة في التشكل على رؤية وأدائية مغايرتين، والمتمثلة في لوحات مركبة أقرب إلى السردية المؤكدة على مرجعياتها البصرية، ولكن هذه المرة تتراجع شكلانية التصوير لمزيج من السريالية المحدثّة، أو المدبرة بخصوصية مزاجية، ولمؤانسة شبه تجريدية تنهض أدئيا على تقنية اللعب بالبعد البؤري للوحدات وخلفياتها الحاضنة، كما تنبث حسيا على تصعيد الانفعال بمفاعيل اللوحة، اللونية منها تحديدا ، بما هي المركب البنيوي لتلك السرديات، ومحط لذة النص البصري.

وبقدر ما استجابت الى ضرورات أو إملاءات النهل من فوضى ايقاعها الجواني، للتماس جماليا بالنظرية الانفعالية، كانت أمينة إلى متطلبات الشكل والموضوع، وإن بسماتها التجريدية الموائمة بنيويا بين اشتراطات الشكلي وتحويرات المجرد، فيما يبدو إشباعا حسيا لأنا متفردة بلوحات ملحمية الروح مفعمة بالحركة، وفرارا واعيا من الفوتوغرافية، أو التجسيد الصريح للمفردات، ورهانا على اللون بما هو الدلالة البصرية المعلنة أدائيا، ومكمن الحس الضمني الذي تقوم عليه الصدمة الجمالية بكل متواياتها المؤمثلة كعناصر للوحة فارطة في رهانها على تمكيث الإنفعال، بما هو نسق اللوحة، دون مواربات شكلية متطرفة ولا التباسات تأويلية لصراحة المظهر.

ويبدو أن اللاوعي يقود تلك السرديات إلى التشكل العفوي بصيغته الاستعارية لكسر حدة الأشكال المنمطة بصريا، وتأكيدا لمعادلة البصري بالانفعالي حد التماهي، فالأعمال أقرب أدائيا إلى الاتكاء على المصادفة في توجيهها الحسي للمفردات، وهي أميل إلى الحفاظ على روح الشكل سواء بالنسبة للعبث السريالي بالوحدات المؤنسنة، أو بتعتيم الرؤية للمهادات المتأتية عبر مرشحات كثيفة لا تسمح إلا لملح شبحي بالتمثل على المسطح التصويري.

إذا ، هي لا تجرد الشكل إلى درجة الغائه أو فصله عن مستلزماته البصرية، ولا تدفع الفكرة بشكل تصعيدي إلى منسوب تتحول فيه إلى خطاب بقدر ما تسمح لمفرداتها بالتحرك والتدامج تحت مظلة طبوغرافية لا تبدأ من مركزوية بصرية تبئيرية للرؤية، ولكنها في ذات الوقت لا تنهك البصر في تقصيه للسردية أو تفاصيل الواقعة التشكيلية وذلك على مساحات استطرادية تكمل بعضها بعضا، فيما يبدو أنها محاولة لتقويض الجدار الوهمي بين اللوحة والواقع بخلاءات بصرية مديدة لا تريد أن تنتهي.